保活は「早めに動け」とよく言われますが、実際いつから、どのくらい準備すればいいのでしょうか?そもそもなぜ早く準備をする必要があるのか仕組みをご存知ですか?

実はマネー調査員、15か所を見学し、Excelでリストを作り、10か所に申し込んだのに、すべて落選したという苦い経験があります。

この記事では、そんな体験を踏まえて、失敗しないための保活3ステップをまとめました。

これから保活を始める方に、少しでも役立てば嬉しいです!

保活はいつから始めるべき? → 結論:妊娠中〜産後すぐ

保活は、できれば妊娠中から情報収集をスタートするのが理想です。あくまでも理想です!

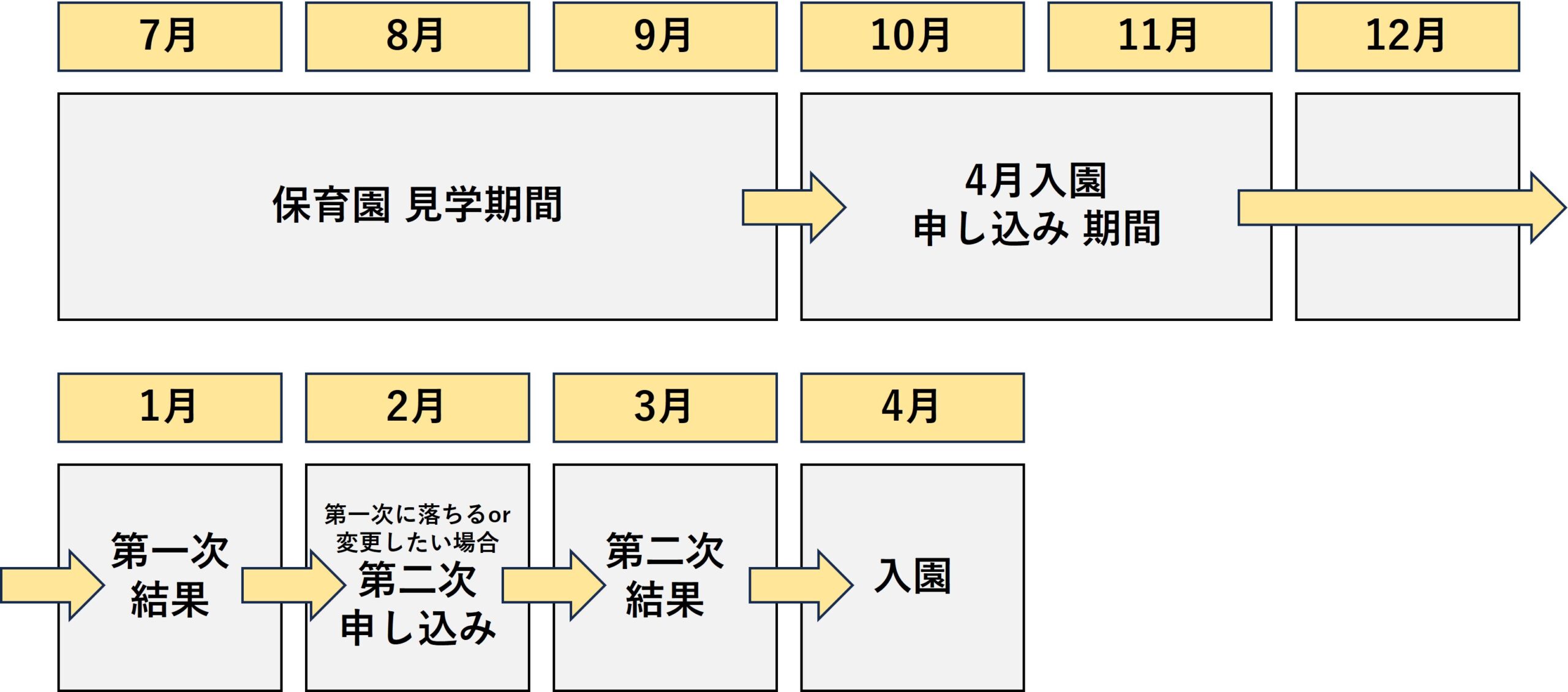

特に都市部や人気エリアでは、倍率が非常に高く、産後の落ち着いた時期に動き出すと、すでに出遅れていることもあります。どうして遅いのかと言うと、保育園入園のための手続きは次のようなスケジュールで動いているからです。※1

4月に入園のざっくりスケジュールイメージ

つまり、4月に入園させたい場合、多くの自治体での申し込みは10月~11月、園の見学は7月~9月に実施されているため「4月入園だから2月ぐらいに動けばいいかな」ではもう遅いのです。

また4月以外の月ですと、自治体によりますが大体一ヶ月前から10日前ぐらいが申し込みの受付期間になります。

ということでまずは、お住まいの自治体の保活スケジュールをしっかり確認することをオススメします。

確認方法は、自治体の子ども支援課や、保育園の受付を行なっている窓口にまとまった資料(入園の案内など)があり、そこでスケジュールを確認することも出来ますし、自治体のWebサイトでも確認することができます。

検索では「お住まいの自治体名+保育園+申し込み」みたいな形で探すとすぐに出てくると思います。

※1:スケジュールは自治体によりますので、必ず保育園を探したい自治体のWebサイト、もしくは入園の案内などでご確認ください。

なぜ保活は早めに始めるべき? → 4月以外には入れない可能性がある!

自治体の保育園激戦具合によりますが、一番入園可能な月は4月の事が多いです。

それ以外の月は、急な転園や引っ越しの子がいると空きが出て、やっと入れるという仕組みです。もしくは、通いにくい場所にある保育園か、何か理由があり保護者に人気のない園なら随時空いているかもしれません。

4月、もしくは希望する月に絶対に保育園に入れる自治体なのか事前に確認する必要することをオススメします。

特に育休を1年とる方が多くなっていますので、どの自治体でも1歳の4月入園は激戦だったりします。色々な加点ポイントがありますが、最終的には収入で比較されたりするのでどうしようもありません。

お住まいの自治体の保育園激戦区具合は、多くの場合、自治体Webサイトで確認ができます。自治体名+保育所等の入所状況などで検索すると出てくることが多いです。月単位で、保育園の空きはどのぐらいあるのか?どのぐらいの人数が待っているのか?が分かるデータを見ることができます。

例えば、東京港区であれば「区立・私立保育園空き状況」で、次のような情報が公開されています。

もし、Webサイトに情報なければ直接役所の窓口で相談するのも手だと思います。こういう自治体の情報は特殊なので、案外窓口の方が、最新の情報が手に入る可能性もありますよ!

1歳児クラスの入園倍率は要注意!

育児休業を1年間取得する方が多いので、1歳で保育園に入れたい方が多く、どの自治体も1歳児クラスが激戦になっています。東京23区中、もっと保育園に入りにくと言われている江戸川区では、認可保育園1歳児クラスの倍率が7.66倍というデータもあります(「認可保育園に入りにくい」東京23区ランキング 1位は江戸川区 城東エリアが上位に)

4月入園が難しいときの対策 → 途中入園や1歳児入園を狙う?

希望する保育園の4月入園が厳しそうだ、または無理そうだということが分かれば、次の対応がとれます。

- 入園候補を限界まで広げてみる。

マネー調査員も当初、近所の6つぐらいの園を見学して、上位4つぐらいに申し込めば入れるだろうという根拠のない想定で動いておりました。実際、自治体の実施する保活相談窓口に話を聞きに行くと、例年それぐらいでは入れないと言われ、慌てて10か所以上見学か所を増やしました。激戦区だと知らなければ、こんなに見学していませんでした。思っていたよりよい保育園が多いことにも気がつけましたし、当初は避けていた一駅隣かつ駅から遠い保育園まで候補を広げることにしました。1歳では入れませんでしたが2歳で何とか入れることが出来ました。 - 1歳で4月の入園が難しそうであれば、予定より早い0歳から入園させてみる。

1歳入園より0歳入園の方が簡単な場合があります。ただし、人によっては夜泣き対応しながらの復職になりますし、子供の体調不良への対応も考慮する必要があります。 - 加点されるべき事項に漏れがないか、改めて確認する。

自治体は保育園に入れる優先順位を決めるために、世帯の状態を指数化します。ポイントや加点と呼ばれているものですね。自治体にもよりますが、基準指数(就労、出 産、疾病、障害、介護・看護、休職、就学、災害復旧、ひとり親世帯、その他)と呼ばれるもの以外に、調整指数などといって、別途何か配慮が必要なご家庭なら加点される場合があります。今一度、自分に該当するものがないか案内書を細かくご確認ください!マネー調査員の場合、月に2回以上の夜勤があれば加点という項目を危うく見逃すところでした。 - 思い切って引っ越す。

子どもをどうしても保育園に預けたい場合は、保育園の受け入れにゆとりのある自治体に引っ越すというのも選択肢のひとつだと思います。基本的には少子化ですので、保活が激戦区なのは全国で見れば一部の地域だけです。

預けて働くのと、預けずに育休を延長するとでは、収入はもちろんその後のキャリアも変わってくるかもしれません。実家やご兄弟などサポートが受けられそうな場所に引っ越すというのもありますね。 - 育休を延長して家で保育する。

子どもが一緒に居てくれる時期は限られています。お世話でバタバタするのも今のうちだけです。人生を広い目で考えて、仕事を一旦置いておいて、家庭で保育するという選択肢もあります。仕事は誰かが変わってくれますが、親として子どもに接してあげられるのはあなただけです。また3歳になれば幼稚園という選択肢もありますので、夫婦で考えてみてください。

激戦区で、保育園に絶対に入れない可能性があっても申し込みをしないと「保留通知書」または「不承諾通知書」など正式に落ちたという書類がもらえません。この書類がないと育休延長などの手続きが出来ませんのでご注意くださいね!

早生まれはなぜ不利なのか? → 4月入園のチャンスが自動的になくなり、次のチャンスは激戦の1歳児クラスになってしまうから!

保活ではよく「早生まれは不利だ」という声があがりますが、一体なぜでしょうか?マネー調査員も保活をするまで、よく分からなかったのですが・・・。

例えば、5月生まれと3月生まれで、最も入園できる可能性の高い4月入園を狙うとします。

5月生まれの場合

- 翌年4月時点では0歳(生後11ヶ月前後)なので、0歳児クラスに入る。

- 0歳児クラスは1歳児クラスよりも比較的簡単に入れる自治体が多い。

- 0歳とはいえ、生後11ヶ月前後なので睡眠時間が安定している場合も多く、お母さんの体も産後11ヶ月を経て回復している場合が多い。

3月生まれの場合

- 生まれて翌月の4月入園はNGなことが多い※2

- 翌年4月時点では、1歳1ヶ月になっているので1歳児クラスに入らなければならないが、どの自治体も1歳児クラスは激戦で入れないことが多い(0歳児クラスからの持ち上がりで定員が埋まっているなど)

- 上記のことを考えて、どうしても保育園に入れたい場合は、来年4月まで待たずに0歳の段階で入れることになるが年度末になるにつれて0歳児クラスは埋まっていくことが多いので、当初の計画より低月齢での入園となる場合がある。

- 0歳児クラスが埋まることを考えて、例えば生後6ヶ月で入園出来たとしても、睡眠時間が安定しておらず、お母さんも産後6ヶ月という時期であり、とても辛い復帰になる可能性がある。

つまり3月生まれだと、最初の4月入園が自動的に不可能になり、さらに翌年の4月だと激戦の1歳児クラスへの入園になってしまう、という2点で3月生まれは不利ということになります。

とはいえ、どこかで学年を区切る必要はありますから、割りを食う月は出てくるものです。それが、たまたま3月生まれというわけです。当事者としてはたまったものじゃありません。これを避けるべく、産む時期を計算して計画的に家族計画を行なう方もいるそうですが、それができれば苦労しません。

※2:多くの自治体では保育園の受け入れは、生後57日以上などと決まっています。ただし自治体によりますのでご確認ください。

【ステップ1】住んでいる自治体の保活ルールを確認する

ステップその1、まず最初にするべきは、自治体の保活ルールを確認することです。

なぜなら、自治体によってかなりルールが異なるからです。例えば・・・!

- 申込み開始時期(いつでも受け付けてくれる訳ではありません!期間が決まっていることが多いです。)

- 入園の選考基準(点数のつき方)

- 必要書類や提出方法

などが自治体によって全く違います。最近は、マイナンバーカードがあれば自宅からのオンライン申請に対応している自治体も増えてきているようです。

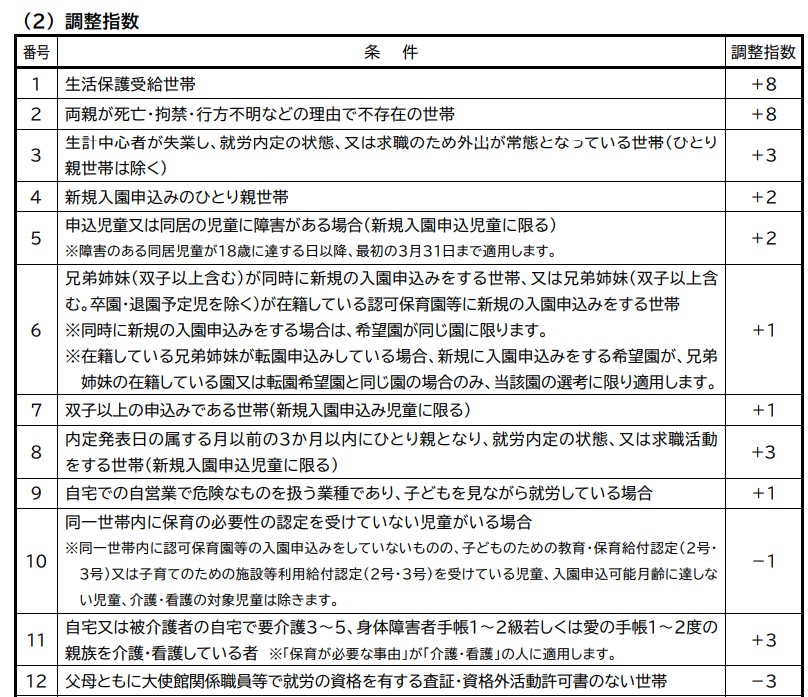

さらに、話題になるのが点数の付き方です。自治体にもよりますが、基準指数(就労、出 産、疾病、障害、介護・看護、休職、就学、災害復旧、ひとり親世帯、その他)と呼ばれるもの以外に、調整指数などといって、別途何か配慮が必要なご家庭なら加点される場合があります。

東京都港区の「保育園入園のごあんない 令和7年度版」から一部抜粋しますと、次のような調整があるそうです。

上記は調整指数の一部になります。自治体によっては、さらに基準指数と調整指数の合計が同一の場合の優先順位の決め方なども決まっています。ご自身の家庭がどこに当てはまるのか、まずは自治体のWebサイトや窓口で、保育園の入園案内などを取り寄せてみてください。

参考資料:保育園入園のごあんない 令和7年度版

【ステップ2】希望する保育園をリストアップする

ステップその2、次にするべきことは、希望する保育園をリストアップすることです。マネー調査員はGoogleマップで大人の徒歩10分、自転車で20分、車で10分ぐらいの保育園を全部リストアップしました。かなりの力技でした。

そして後から、下記のような素晴らしいサービスがあることに気が付きました。最初は情報がなければ、とりあえず役所の窓口に相談することをオススメします。どこで情報を入手すればいいのか教えてくれます。

保育園のリストアップで利用できるもの

- 自治体や団体が配布または販売している幼稚園・認定こども園・保育園ガイド 2025年度入園版のような書籍をゲットする。例えば、神奈川県横浜市港北区では「びーのびーのガイド」という素敵なガイドブックが販売されています。

- こども家庭庁が提供する地域の認定こども園や保育所の検索サービスを利用(ここdeサーチ)

- 民間の保育園探しサービスの利用(えんさがそっ/保育園探し.com)

通えそうな保育園のリストアップが完了したら、そのまま体当たりで見学に行くのも手ですが、今後の情報をまとめるために表などを作っておくことをオススメします。マネー調査員は、Excelで以下の表を作りました(個人情報は省かせて頂いています)

リスト化してよかった点は、比較しやすかったことです。見学をしなかった夫にも説明がしやすかったですし、点数化もしてますので、客観的に振り返ることが出来ました。たくさん見学していると、何が何だかよく分からなくなってきますので。

反省点は、手間がかかりました。正直、認可の保育園はどこもある程度質が安定していますので、こんなに気合入れなくてもいいかな、と後々思いました。

【ステップ3】実際に保育園を見学・比較する(チェックリスト)

最後は、実際に保育園を見学し、比較することです。

正直、ここが一番大変です。でも、役所から言われます。見学してから申し込んでくださいね!と。

そもそも、保育園の公式サイトはあまり情報が載っていないことが多いので、気になることは見学して確認する必要があります。後は、命よりも大事な我が子を預ける場所なので、変なところではないか?という確認のために見学するのは必要かなと思います。

ステップ2でも載せていますが、マネー調査員が具体的にチェックした項目は次の通りです。

保育園見学チェックリスト

- 保育料以外のその他の費用(カードキーの購入、帽子や指定のカバンの購入など)

- 送り迎え(自宅からの距離、ベビーカーや抱っこ紐は預かっていただけるのか、駐輪場はあるか、車での送迎はありか、ありの場合近くに駐車場はあるのかなど)

- セキュリティー(脱走防止策、保護者の判別について、外部からの侵入者への対応)

- 延長保育ありなし(いつ申し込むのか、緊急時は直前でも対応可能か)

- ならし保育(絶対2週間やるのか、子供の様子次第で短くできるのかなど)

- 平日参加の行事や面談はあるのか?

- 発熱時の対応(37.5度以上で問答無用で帰されるのか、多少様子を見てくれるのか、常駐の看護師など)

- 毎日持っていくもの、持ち帰るもの

- 周辺環境(踏切やため池、車の往来が激しい場所ではないか)

- 緊急時の対応(地震や火災時の対応、どこに避難するのか、どうやって連絡を取るのか)

- 園の様子(子どもが元気そうか?先生たちの雰囲気など)

- その他メモ(連絡帳はアナログ?園の方針、アレルギーなどについて)

- 点数(最初に見学した園を3点として5点満点で採点)

実際に見学をしてみて分かったことは、次の通りです。

保育園見学で分かったこと

- 認定保育園は大体どこも同じクオリティなのでそこまで心配しなくてよかった

- 質問事項をリストアップするのは効率的でオススメです

- 他の保護者と一緒に複数人で見学する保育園も多く、見学が終わってから質問タイムになるが、各保護者聞きたいことがありすぎて、思っているよりも時間がかかる

- 保育園によってはよくあるQ&Aの資料を配布してくださるので、特に追加の質問もなく見学だけでさらっと終われる場合もある

- 4月入園を目指す場合、見学時期は7月から9月にかけてが多く、気温がとんでもない事になる。生後数ヶ月の子どもを連れて、寝不足の体で移動するのは辛いので、移動方法や体調管理に気をつけたほうがいい

- 見学の時間は、保育園の都合で決まっていることも多く、いくつか選択肢を出されて選ぶ方法だった。できれば、1日2~3か所回りたいところだが、現実は1日1か所、多くて2個所だった

- 夫婦で分けて見学できれば負担も軽くなるが、午前中や3時以降の見学などの指定が多かったので、有給でもとらないと無理かなという印象

- 子どもを連れて見学する方も多いので、予約の時点で確認をとればそこは心配なく連れて行っていい

- 想定よりも車での通園NGの場所が多く、サイトにも情報は載っていなかったので確認できてよかった

保活に全滅した体験談|成功につながった見直しポイント3つ

私が10園申込みしてすべて落ちた経験からわかった、成功のコツは次の3つです。

- 希望園は幅広く出す(「入りたい園」ではなく「入れる園」をとにかく全部書く)

- 加点を得る方法を検討する(兄弟加点、求職加点など)

- 認可外保育園や企業主導型保育園も検討する(認可外に一時的に通いながら空きを待つ作戦もアリ)

正直、いくら完璧に準備しても「運」の要素はあります。

だからこそ、広くリスク分散しながら作戦を立てることが大切です。

そして、何よりも落ちてから慌てないように、保育園に落ちたらどうするのか、ある程度夫婦で話し合っておくことも大事だと思います。保育園に入れない時の対応として多いのは、育休の延長かと思います。マネー調査員は、あえなく育休延長となり、急ぎ手続きを行いました。

まとめ:迷ったら「早め・広め」に動こう!

保活は、情報戦とスピード勝負です。どの自治体でも基本的にやることは変わらないと思います。

- 早めに情報収集を始める

- 幅広く希望を出す

- 見学・比較をきちんとする

この3ステップで保活を乗り越えてください!大変なお話ばかりしましたが、実際、調べてみると色々な園があるので、楽しみながらできると思いますよ!

コメント