出産費用の全国平均は、約49万円〜52万円前後と言われています。しかも、通常の「正常分娩(自然分娩)」は、健康保険(公的医療保険)および民間医療保険のいずれも対象外となるのが基本です。

命を削りながら産んでいるのに、歯の治療は医療費適用で、出産は適用外ってどういうこと?とは思いますが、そんな出産費用の一部を補助してくれるのが「出産育児一時金」という制度です。

ただ、出産育児に関するお金はいくつもありますので、この「出産育児一時金」は「いつ振り込まれるの?」「どうやって申請するの?」など情報がかわかりにくいですよね。

マネー調査員は、2回の出産でこの一時金を受け取った経験があるのですが、1回目は何がなんやらわからないまま制度を使っていました。この記事では、そんな体験談も交えながら、出産育児一時金の申請方法や振込の時期、失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。

出産育児一時金とは?金額・対象者・条件をわかりやすく解説

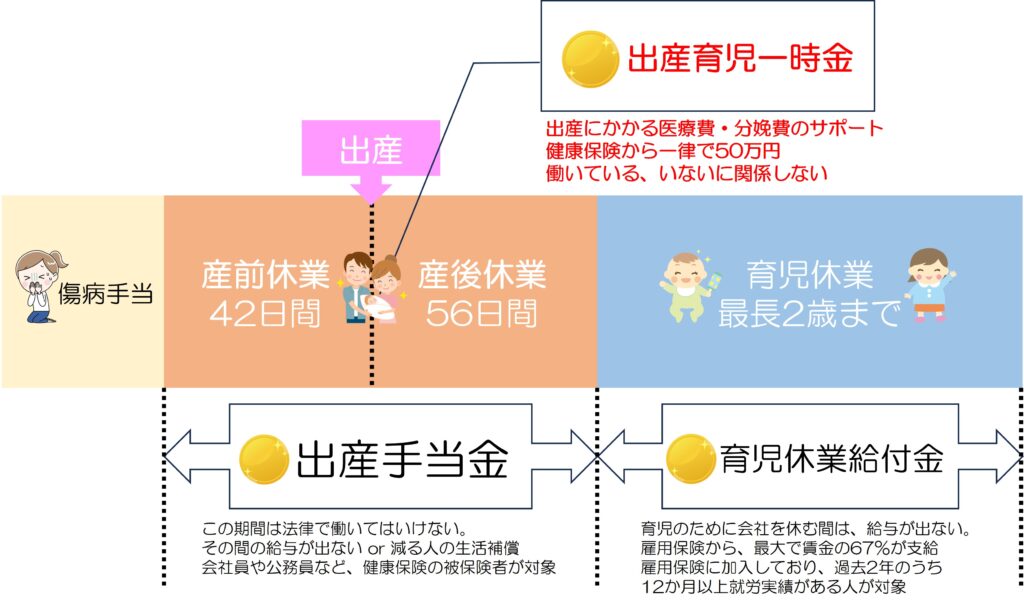

出産育児一時金は、健康保険に加入している妊婦が出産時に受け取れる公的な給付金です。2025年4月現在、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、1児につき50万円が支給されます。

対象は、健康保険に加入している本人はもちろん、その扶養者も含まれます。双子や三つ子の場合は人数分支給されます。

\その他、出産で貰えるお金について一覧で知りたい方はこちらの記事もどうぞ!/

\ちなみに、出産手当金や育児休業給付金と混同されがちですが違う制度になっています!詳しくはこちら/

出産育児一時金+αの自治体支援|港区などの例も紹介

最近は、少子化対策で各自治体が出産育児一時金とは別に、自治体からの支援金(出産祝い金など)つまり+αの支援をしてくれる場合があります。区役所で母子手帳を受け取りにいくタイミングで案内があったり、自治体WEBサイトに案内がありますので、必ずチェックしてください。

申請しないと貰えない場合が多いです!税金は勝手に持っていくのにこういうのは勝手にきません!

例えば、有名はものは下記の通りです。

\出産祝い金の他にも、子育て支援サービスや割引制度が多数あります!こちらをご覧ください。/

出産育児一時金の受け取り方3種類を比較|直接支払・代理・償還払い

出産育児一時金の受け取り方には、主に3種類(直接支払、受取代理、直接申請)があります。あなたに合った制度を選びましょう。どの制度を使うかによって、出産費用の支払い方法(立替か、事前精算か)も大きく異なります。

なお、出産手当金との併用も可能です。こちらで申請方法や注意点を解説しています。

直接支払制度(主流)

現在主流の方法で、医療機関が保険組合に直接請求を行います。出産時に自分が全額を立て替える必要がなく、手出しを減らせるメリットがあります。

差額が発生した場合は、後日ご自身の口座に振り込まれますし、足りなければ病院から請求されます。

受取代理制度

直接支払を利用していない産院などで出産するときに利用する制度です。直接支払制度と同じように、出産費用を立て替える必要がありません。

直接支払制度では医療機関が出産育児一時金の請求手続きを代わりに行いますが、小規模な産院では利用できない場合があります。事前に健康保険組合に書類を送ると、産院から健康保険組合に直接請求できるようになります。

制度を利用せず直接申請

出産育児一時金には、直接支払制度や受取代理制度を利用せず、直接申請する方法もあります。

出産費用を窓口で支払ってから、自分で健康保険組合に提出します。

クレジットカードのポイントをもらいたい場合は出産費用をクレジットカードで支払ったのち、一時金を請求する方法もあります。また、海外で出産した場合もこの直接制度を利用する方が多いそうです。

直接申請の場合、お金が振り込まれるが出産後2週間〜1ヶ月程度です。

クレジットカードの引き落としまでに間に合わない可能性も十分にありますので、引き落としの現金があるかどうかきちんと確認することをオススメします。

【体験談あり】出産育児一時金を実際に2回使ってわかったこと

マネー調査員は2回出産しましたが、どちらも直接支払制度を利用し、足りなかった文をクレジットカードで支払いました。予想外の処置や産後の入院を伸ばした事もあり、1回目の出産では追加で40万円支払いました。

2回目の出産も同様に、色々と起こってしまい、追加で40万円支払いました。

何事もない平和はお産ができるかどうかは、誰にもわからないんだかとしみじみ思いました。

出産費用が出産後の家計に及ぼす影響はこちらの記事で詳しくまとめています。

出産育児一時金の振込時期はいつ?制度別の目安と注意点

出産育児一時金はいつもらえるのか気になる方も多いですよね。制度ごとの振込タイミングは次の通りです。

| 制度名 | 振込先 | 振込時期 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 直接支払制度 | 医療機関 | 出産後すぐ(請求処理完了後) | 本人の手元には直接入らないが、出産費用から差し引かれて精算される |

| 受取代理制度 | 医療機関(本人名義で振込) | 出産後1〜2ヶ月以内 | 本人に代わって医療機関が代理受取。請求には事前手続きが必要 |

| 制度を利用せず直接申請 | 本人の銀行口座 | 出産後2週間〜1ヶ月程度 | 出産費用を一度全額支払い、領収書などを添えて申請 |

申請の流れと必要書

出産育児一時金の申請方法は、制度ごとに提出先や必要書類が異なります。ここでは3つの制度ごとにわかりやすくまとめました。

| 制度名 | 必要な書類 | 提出先 | 申請書の入手先 |

|---|---|---|---|

| 直接支払制度 |

・直接支払制度に関する合意文書(病院で記入) ・本人確認書類(健康保険証) ・病院が定める申込用紙(必要な場合) |

出産予定の病院・産院 | 病院または加入している保険者のWebサイト |

| 受取代理制度 |

・受取代理制度申請書 ・受取代理人との合意書(本人と医療機関) ・出産予定証明書(医師の記入) ・本人確認書類(健康保険証) ・医療機関の振込口座情報 |

協会けんぽの場合:都道府県支部の窓口または郵送 健康保険組合加入者:所属の健保組合へ提出 国民健康保険:お住まいの市区町村役所(国保窓口) |

加入している保険者のWebサイト または市区町村の窓口 |

| 制度を利用せず直接申請 (償還払い) |

・出産育児一時金支給申請書 ・出産費用の領収書(原本) ・明細書または請求書の写し ・母子健康手帳の写し(出産日がわかるページ) ・本人確認書類(保険証・身分証) ・振込先口座情報(本人名義) |

協会けんぽ:都道府県支部へ郵送または窓口提出 健康保険組合:所属の健保組合へ提出 国民健康保険:市区町村役所の国保窓口へ提出 |

加入している保険者のWebサイト(様式ダウンロード) または市区町村の窓口 |

よくある失敗と注意点

❌ 失敗例①:申請期限を過ぎてしまった

出産育児一時金の申請期限は、出産日の翌日から2年以内です。忙しさや手続きの後回しによって、うっかり時効を迎えてしまい、支給されなかったという事例が多くあります。

🛡 対策:出産後できるだけ早めに書類を揃えましょう。

「直接支払制度」を利用すれば、申請漏れの心配もありません。

❌ 失敗例②:直接支払制度の書類を提出し忘れた

「病院で自動的に手続きされる」と思い込み、合意文書の提出を忘れてしまい、出産後に病院から全額請求(50万円以上)を受けたというケースも。

🛡 対策:妊娠中に病院へ確認を。入院前説明で直接支払制度を使う意思表示と書類提出を忘れずに。

❌ 失敗例③:海外出産で書類不備 → 給付まで数か月/不支給

海外出産でも出産育児一時金は申請できますが、英文の出産証明書や領収書の和訳、詳細な記載が必要です。不備や翻訳ミスにより、申請が却下されたり、支給が数ヶ月遅れることも。

🛡 対策:事前に保険者(協会けんぽ、健保組合、国保)へ「海外出産時の必要書類」を確認しておきましょう。

よくある質問(Q&A)

まとめ:一時金を確実にもらって安心出産を!

国内の病院でお産する限りは、少なからず病院から費用の支払いに関して、出産育児一時金をどうするのか、つまり直接支払制度?受取代理制度?一旦立替えて自分の口座に振り込ませる?という確認が入るかと思います。

その際に、自分の都合のいい制度を選べるようにしておくとよいかと思います。

マネー調査員は直接支払制度を利用しましたが、今考えると、自分の口座に振り込みを選択し、クレジットカード支払にしてポイントをがっつりゲットする方法がよかったかも?とも思います。

ただそうなると、病院の窓口にとどまらず、健康保険組合と書類のやりとりが発生して手間だったかな・・・とも思うので、その時のご自身の体調なども考慮して選択しておくといいかもしれません。

\出産後の生活や育休明けに不安がある方はこちらの記事もあわせてチェックしておくと安心ですよ!/

コメント